2006年12月03日

吉田新田物語5・・・古老が語る

吉田家では、代々「勘兵衛」を名乗り続けて来ましたが、次の文章は8代目吉田勘兵衛の語る「200年前の横浜」です。

今より200年も前のことですが、当家の祖先(注、初代吉田勘兵衛)は、一村一寺、一社を建てる志望を抱いて、当時、江戸千住在(注、東京都千住)に数万坪の地面を埋め立てましたが、千石の揚がり高がある程にならねば一寺、一社を建てることは許されない掟で、ようやく800余石になりました頃、一寺を残して何処か他に良い所を探して居る内、ふと当地へ参ることになりました。当時此の辺は今の吉田町あたりから末吉町の方へかけて釣鐘形の海で、海といってももちろん平沼のような浅いところであったのでしょう、見渡す処どうしても千石以上の田地を拓くことが出来るというので開墾したのが万治2年と吉田家の記録に書きとめてございます。

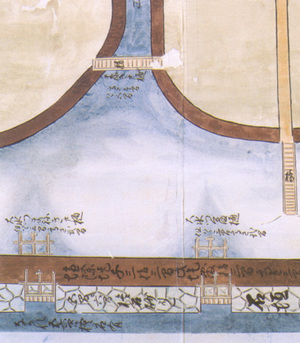

出来上がった新田は今の都橋(絵図右上のあたり)から蓬莱橋あたりへかけ、大岡川ほ隔てて一面でありました、今の吉田町から蓬莱町の辺へ築いた堤防(絵図左下堤防)も兎角波の為に破られて田地の方へ塩水の押し込んで来るのがしばしばで、堤防の修繕には中々骨が折れたと見えます、塩水を防ぐ為には堤下と言って、堤防と田地の間へ一筋の沼を残しておいて、押し込んできた海水をここへ留めるようにしたのです。(中略・・・略した文章の中には、一寺の「常清寺」及び一社「日枝神社」を建てた経緯が記されております)末吉町の方へ参りますと今でも水面の方が高い位ですが、昔は此の辺(吉田家の屋敷があった長者町9丁目)でも地面より水面の方が六七尺も高かったそうです。(吉田勘兵衛翁談)

出来上がった新田は今の都橋(絵図右上のあたり)から蓬莱橋あたりへかけ、大岡川ほ隔てて一面でありました、今の吉田町から蓬莱町の辺へ築いた堤防(絵図左下堤防)も兎角波の為に破られて田地の方へ塩水の押し込んで来るのがしばしばで、堤防の修繕には中々骨が折れたと見えます、塩水を防ぐ為には堤下と言って、堤防と田地の間へ一筋の沼を残しておいて、押し込んできた海水をここへ留めるようにしたのです。(中略・・・略した文章の中には、一寺の「常清寺」及び一社「日枝神社」を建てた経緯が記されております)末吉町の方へ参りますと今でも水面の方が高い位ですが、昔は此の辺(吉田家の屋敷があった長者町9丁目)でも地面より水面の方が六七尺も高かったそうです。(吉田勘兵衛翁談)

右は現代の、上の2枚の絵図に呼応した場所です。画像加工技術が低くて見辛くてすみません・・・て、誰に謝っているのやら

今より200年も前のことですが、当家の祖先(注、初代吉田勘兵衛)は、一村一寺、一社を建てる志望を抱いて、当時、江戸千住在(注、東京都千住)に数万坪の地面を埋め立てましたが、千石の揚がり高がある程にならねば一寺、一社を建てることは許されない掟で、ようやく800余石になりました頃、一寺を残して何処か他に良い所を探して居る内、ふと当地へ参ることになりました。当時此の辺は今の吉田町あたりから末吉町の方へかけて釣鐘形の海で、海といってももちろん平沼のような浅いところであったのでしょう、見渡す処どうしても千石以上の田地を拓くことが出来るというので開墾したのが万治2年と吉田家の記録に書きとめてございます。

出来上がった新田は今の都橋(絵図右上のあたり)から蓬莱橋あたりへかけ、大岡川ほ隔てて一面でありました、今の吉田町から蓬莱町の辺へ築いた堤防(絵図左下堤防)も兎角波の為に破られて田地の方へ塩水の押し込んで来るのがしばしばで、堤防の修繕には中々骨が折れたと見えます、塩水を防ぐ為には堤下と言って、堤防と田地の間へ一筋の沼を残しておいて、押し込んできた海水をここへ留めるようにしたのです。(中略・・・略した文章の中には、一寺の「常清寺」及び一社「日枝神社」を建てた経緯が記されております)末吉町の方へ参りますと今でも水面の方が高い位ですが、昔は此の辺(吉田家の屋敷があった長者町9丁目)でも地面より水面の方が六七尺も高かったそうです。(吉田勘兵衛翁談)

出来上がった新田は今の都橋(絵図右上のあたり)から蓬莱橋あたりへかけ、大岡川ほ隔てて一面でありました、今の吉田町から蓬莱町の辺へ築いた堤防(絵図左下堤防)も兎角波の為に破られて田地の方へ塩水の押し込んで来るのがしばしばで、堤防の修繕には中々骨が折れたと見えます、塩水を防ぐ為には堤下と言って、堤防と田地の間へ一筋の沼を残しておいて、押し込んできた海水をここへ留めるようにしたのです。(中略・・・略した文章の中には、一寺の「常清寺」及び一社「日枝神社」を建てた経緯が記されております)末吉町の方へ参りますと今でも水面の方が高い位ですが、昔は此の辺(吉田家の屋敷があった長者町9丁目)でも地面より水面の方が六七尺も高かったそうです。(吉田勘兵衛翁談)

右は現代の、上の2枚の絵図に呼応した場所です。画像加工技術が低くて見辛くてすみません・・・て、誰に謝っているのやら

Posted by shin344 at 12:58│Comments(0)